主題對談:設計與文字共舞的漫遊思路

- 加入收藏

本文由 張兮兮 撰文

一頭,是才華洋溢、風度翩翩兼西裝筆挺的「設計詩人」;另一頭,是將室內設計結合個人鮮明特色的「空間詩人」。他與他,平時在各自不同的領域內努力著,以不同的美學方法,為臺灣設計圈注入不間斷的思考與活水,那麼當他們碰在了一塊,彼此的經驗又能對話出什麼樣的花火呢?究竟這兩位位處設計領域的傑出設計師,又是如何看待自己的呢?自由落體設計 陳俊良 與 詠義設計 劉榮祿,他們設計與文字共舞的漫遊思路,將帶著讀者們在接下來的對話內,反省設計時代的生冷和盲碌。或許,在一頭狂熱燒起之前,我們所真實需要的,是更多對文化生活的沈澱與內省。

這是個文字生冷而陌生的時代,可不可以請兩位聊聊自己對文字的看法?兩位老師私底下又是以什麼樣的閱讀習慣培養文字感呢?

劉榮祿:「要看文字的話,還需要從東方與西方這兩個方向看,其兩者對文字的解讀是完全不同的。東方的造字法在最初的時候就已經把部分文字圖像化了,西方的話在我眼裏有更多的哲學面向,這也跟我個人從小到大偏好閱讀西方書籍的閱讀習慣、選擇有關係。也因為這樣的閱讀走向,我的思考方式比較偏向西方邏輯,從結構到字義,創作時會以比較抽象化的方式去做轉換運用。」

(上圖)自小就受西方文化薰陶涵養的劉榮祿,對設計與文字的切入點多來自於抽象的藝術感,自有自己的一套解讀方式。

陳俊良:「講到對文字的看法,就很難迴避出生背景,從小出身在一個出版的家庭,文字對我來講就等於是從小到大一種呼吸的方式,儘管我做了這麼多東西,對我來說只不過都是一種工作罷了,我只是希望在自己的工作選擇裡面,能多運用一點自己的能力與文字語言去表達,從大學讀研究所到現在讀博士,我一直都是以文字作為我的生活基礎,臺灣整體的閱讀風氣太差,現代人在求學的過程中,又往往因為科系的專業訓練而變得孤陋寡聞,往後在社會大學裏遇到的東西,卻有 99% 是沒有在學校讀過的,所以如果不閱讀,我真不知道人還能怎麼長智慧?」一講到文字,陳俊良有著滔滔不絕的感觸,頓了一頓,他繼續與我們分享閱讀所需的一顆“心”。「很多人都喜歡好奇的問創作者“請問你最近在看什麼書呢?”,但“看”書和“讀”書是不一樣的,今天只要我說出我在讀得書,很多人可能就拍拍屁股想走人了;例如我最近在讀的書是《宋代禮學》,它很難讀,但我知道自己現在的靈魂就是想閱讀這樣的東西,以至於現在讀它的時候能夠從中找到安定感與安全感,但這樣的書對臺灣人來說就好比是天書。因此,就算你知道我讀什麼書也是沒有意義的,讀書是發自內心的去接近自己想獲得的知識的一種行為!進一步說,我也不覺得設計是可以教出來的,在我三十年的設計生涯裡,從來不讀設計的書,我認為能夠從事設計、美學相關工作的人,有 85% 都是來自於天份,無論是音感、色感還是空間感,沒有那個細胞,怎麼樣都練不出來。反過來看這個問題,我覺得閱讀只是用來幫助我的思考,可以讓我在感到混沌的時候看見清晰,它並不會因此影響我的設計。」

(上圖)對於出生在出版社家庭的陳俊良而言,文字就等同於一種呼吸的方式,必要,卻又自然無比。

談到文字,兩位老師皆不約而同地提到了小時候的閱讀背景,亦間接說明了文字感的培養,不僅需要從小開始養成,也與家庭成長的背景文化有很大的關聯。

陳俊良老師參與了 2016 臺北世界設計之都的視覺宣傳設計,請兩位老師與我們聊聊這個活動可能對臺北的設計文化所帶來的影響?

陳俊良:「談到這個問題我可能就不是一個理想的受訪者,因為我對這件事情其實並不怎麼樂觀。臺灣美學教育已經幾十年了,卻儘是一些冠冕堂皇的事情,例如現在的大學是我們唸書時的六倍半,其中美術、藝術相關的系所就有超過一百所,當高中可以變專科,專科又可以變科技大學,就已經形成一個自欺欺人的制度與環境,很多年輕人不問自己的實力在哪裡,卻一昧強調著大學生的學歷,但這也是父母親的期望所帶來的惡果,因為有供需,才會造就這個環境的產生。試想一年四、五萬個美術相關的人員從學校走出來,有多少人是對這個設計產業抱有真正實力與熱情的?他們真的有讓這個社會、建築、城市風景更美更時尚嗎?這是一個從政府行政系統到民眾所製造的浮誇數字,不從教育開始解決的話,我不覺得在 2016 世界設計之都之後,臺灣就有脫胎換骨的機會。我們設計師只是盡一份力,政府需要我們幫忙,我們就盡量幫忙。」

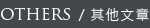

(上圖)陳俊良為 2016 世界設計之都設計的投標書,以中華文化歷史悠久的「龍鱗裝」書籍裝幀方式呈現。榮獲德國 iF 設計獎。

劉榮祿:「陳老師的社會觀察我非常的認同,在這個行業有很多人都懷抱著理想,想做一番大事,但往往礙於政府的行政系統,如繁瑣的招標程序等等,不僅讓人花費很多的力氣,也消磨了人的熱情。我以前受邀去幫忙藝術村執行視覺設計的時候就是這個情況,如果連行政系統的招標、發包都做不好,整個城市的設計美學風景怎麼獲得進步?在我們那個年代,一年畢業的美術相關人員真的也才四、五千人,教育體系也一樣,近年從美術設計相關系所畢業的人,其實大多不知道自己想做什麼,有的人去拉花,有的人在等兵役,再一些人繼續升學考研究所,最後真正有能力、有心投入設計產業的人又有多少?擁有高學歷的人多了,卻徒留為漂亮的數字,這真的是一件非常可惜的事情。」講到政府行政系統無法實質協助設計、藝術產業推動的話題,參與過多次大型藝術活動的劉榮祿有許多的經驗分享與感慨,「政府一直很強調文創的部分,但如果最後仍淪落到跟華山創意園區一樣的狀況,那將會是很糟糕的事情。華山在最初就是一群很有理念與抱負的藝術家去抗爭回來的土地,時至今日,卻沒有任何一位藝術家真正在那邊獲得一點幫助或關注,希望 2016 世界設計之都所規劃出來的種種,不要再像是逛夜市般的表面,可以再更有深度一點,設計不要怕市民看不懂,這是產業與大環境能夠獲得實質提升的第一步。」

(上圖)藝術出身的劉榮祿,言談間十分注重藝術、設計者的應有權益,平時也積極參與各式藝術活動。圖為出席幾米特展記者會。

兩位老師皆有策展與跨界的豐富經驗,可以跟我們分享一下自己的想法與印象深刻的經歷嗎?

劉榮祿:「我是北藝大美術系畢業的,做設計對我來說原本就是跨領域,一開始我帶著藝術的視角進入室內設計這個領域,作品就受到業界很多的討論,因此開始有藝文界的朋友找我策展,等於又跨回來與藝術圈合作,做一些跟藝術有關的事情,可以發揮的面向也更廣。我喜歡反覆的跨界交流,就是因為我不想在原本的領域中看自己,就像陳老師所說,不會在設計中看設計的書,我也是一樣,從事室內設計,並不是一直鑽研建築或者是空間,而是從不同的藝術角度去看,綜合藝術、建築、空間後所呈現的作品,其角度與面向也會更廣、更有趣。去年在北美館籌備的『我在中山劉公館』展覽,就是在美術館三十年的館藏之上,結合室內設計與藝術展覽所做的不同呈現方式,顛覆過往制式、歷史觀、景觀展覽藝術品的展覽形式,就是很好的跨界與策展經驗。」

(上圖)劉榮祿與北美館合作展出的《我在中山劉公館》,顛覆傳統展覽形式,為藝術品建構出不同的呈現舞台。

陳俊良:「策展是我比較晚進入的領域,從平面設計到產品開發,大家都覺得這是我理所當然該做的事情,直到去年發表第一次服裝展的時候,大家才發現我不只是搞平面與廣告!要知道,我大學剛畢業的時候本來是要去米蘭念服裝設計的!當我在 2011 年一腳跨進策展領域的時候,我想要以我最擅長的元素去做第一個展覽的操作,所以才用董陽孜老師的書法去做跨界的『妙法自然』展覽,那個展覽光是在松菸就展出一個多月,也到國外巡迴展出,合計有一百多萬人看過,在此之前從來也沒有人想過,原來書法也可以成為獨立元素去與平面設計的領域做出結合。我之所以選書法作為第一個策展的素材,正是因為我相信全世界可以用獨立母語作為藝術媒材的,就只有書法,我就是想傳達外國人其實並不缺我們任何一根希臘神柱,或是市面上許多拾人牙慧的設計,我一直強調“越在地越國際”,畢竟我們不拿自己的文化要怎麼跟國際對話?再後來,我進而嘗試更多西方人所沒有的東西,將南島文化原住民的東西帶來臺灣,我相信臺灣跟南島原住民這塊,還有很多可以整合的東西,那次辦了一個『原來臺灣』,去傳達比我們更早來到臺灣的原住民文化;甚至是後來的『玉質臺灣』,大家都在問我為什麼要用很土的墨玉去做一個普通的工藝品展覽,殊不知那才是西方人真正想看到的東方文化,我所有策展的取樣,都立意在找出西方世界所沒有的東西,並試圖在展覽中放大再放大,這才能算作數是文化的發揚,很多故宮裡面的文物,大英博物館內也都有,我們真正所要找到的,是在地歷史文化所創造出來的東西。經過這幾次展覽,我也更清楚了自己策展的切入點,並持續在未來丟出一些訊息,我希望陳俊良的策展不是單純去展示創意還是美感,而是能當作一個看待社會問題的方式,最近的一次策展將會在 4/29 號的文博會展出,歡迎大家來看展!」講到這幾年為何一頭栽入策展的境地,陳俊良說道:「當海報變成協會與展覽關起門來取暖的東西,我覺得在做一萬張海報也救不了這個社會。海報的功能就是應該貼在戶外去受風吹雨打,它跟空氣、環境經由歲月所產生的互動,才是它最經典的底方,海報 Poster 的概念,在拉丁文原本就是圓柱體的意思,它就是該張貼在外面,讓更多人由不同的觀點去審視的,當它變成比賽或是室內展覽的工具,那就跟拿一雙鞋子喝紅酒是一樣的道理。」

(上圖)陳俊良、劉小康共同策劃的《妙法自然》,結合國寶級書法家董陽孜女士的書法作品,為臺灣文創開創全新的格局。

(上圖)以南島原住民文化策辦的《原來臺灣》,將原住民文化與在地思考做出結合。

(上圖)於花蓮展出的《玉質臺灣》,以中華文化傳統特有的玉石作為主題,訴說在地精神。

很久很久以後,您希望當人們想起自己的時候,會如何形容?

陳俊良:「自己講自己很好笑,對我來說,別人怎麼看是別人的事情,我只想做到自己所答應的自己,“答應自己”這件事聽起來很簡單,卻是每個人都在唬弄自己的,有那麼一天,我希望擁有自己的一塊空間,在裡面做一些自己答應自己、老來可以懷念的事,最後我希望能以牆壁上的兩個字,當作陳俊良這輩子奮鬥過努力過、挫折過及慘敗過的答案,就是『永遠』。把這兩個字拆開解讀,就是“永恆”的“遠”,正因那是一段永遠沒盡頭的距離,所以我會在自己的人生路上繼續改變自己、追尋自己,求知若渴,卻能懂得知足常樂。我很不想承認自己是一位平面設計師還是什麼人,我希望我什麼都不是,大家把我當作路人甲也就是了。」

劉榮祿:「要自己講自己真的很怪,但如果真的要講,那大概就是『深度』吧!我希望我做的事情與我的作品,是具有深度,但又可以被瞭解的,希望那些隱藏在作品內的藴底,能通過每個人不同的思考、琢磨後,發光發亮。」

動能開啟傳媒有限公司版權所有 COPYRIGHT © OPEN WORLD DESIGN ASSOCIATION RESERVED.

動能開啟傳媒有限公司版權所有 COPYRIGHT © OPEN WORLD DESIGN ASSOCIATION RESERVED.